苏轼打了个喷嚏,谁在想他?

一直以为,一个喷嚏有人想你,两个喷嚏有人骂你,三个喷嚏感冒了,是网上哪个大聪明想出来的。结果,今天读到苏轼一首诗才晓得,原来打喷嚏是有人想你,说了几千年了呀。

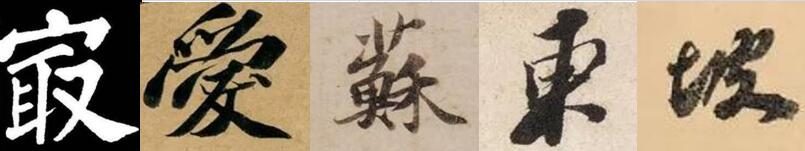

堆盘红缕细茵陈,巧与椒花两斗新。

竹马异时宁信老,土牛明日莫辞春。

西湖弄水犹应早,北寺观灯欲及辰。

白发苍颜谁肯记,晓来喷嚏为何人?

虽然此时苏轼不过三十七八岁,但并不妨碍他自称老夫,说自己头发也白了,脸上也写满了沧桑,应该没什么人惦记了,早上打个喷嚏,到底是谁在想我呢?

从标题《元日过丹阳,明日立春,寄鲁元翰》我们知道,他认为,思念他的人,是鲁元翰。

元翰是其字,其名为有开,据《宋史》记载,他是参知政事鲁宗道的侄子,依靠叔父的封荫步入官场,虽然走的是“关系”,但治理地方极有魄力和远见,盗贼不敢进他所守的县域,新修水利以御洪灾,富弼向朝廷推荐他,说他有古代循吏的风范。

“熙宁行新法,王安石问江南如何,曰:‘法新行,未见其患,当在异日也。’”——这样回答有什么问题呢?法令才开始,谁知道是好是坏?后果却是“以所对乖异,出通判杭州”——由是可知,当时的王安石,只听得进他爱听的话。

苏轼打了个喷嚏,就认为是鲁元翰在想自己,那么,他们有着怎样的交往呢?

三年之后,苏轼在《送鲁元翰少卿知卫州》里写到:

堂堂元老后,亹亹仁人言。

忆在钱塘岁,情好均弟昆。

时于冰雪中,笑语作春温。

欲饮径相觅,夜开丛竹轩。

可见,两任杭州通判曾经同在杭州,情同弟兄,一起喝过酒,一起赏过花,一起结过疤——哦,这个过了,他们应该没有一起打过架。

这也难怪,大过节的,他想的应该是快点回杭州,跟兄弟们一起乐哈哈呢……

扯了这么多,我们溯本追源,中国人是什么时候开始认为,打喷嚏是有人想自己呢?

《诗经》里有“寤言不寐,愿言则嚏”。愿言乃思念殷切貌。由是可知,至少在周朝,这个说法就已形成了。