苏轼第17词:想老婆又不丑,为何要反过来写老婆想他?

词

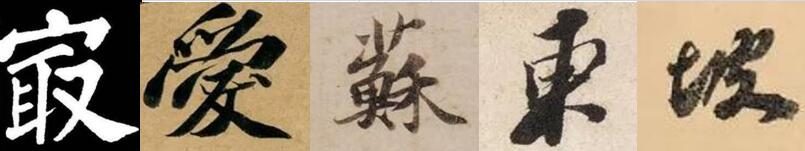

少年游 润州代人寄远

去年相送,余杭门外,飞雪似杨花。今年春尽,杨花似雪,犹不见还家。

对酒卷帘邀明月,风露透窗纱。恰似姮娥怜双燕,分明照、画梁斜。

释

去年十一月,你去出差,我送你到余杭门外,我还记得,那天下着雪,雪花随风飘摇,好像吹又少的枝上柳绵。现在春天过完了,柳絮满天飘飞,好像下起了雪,可你却还没回来。

晚上寂寞空虚冷,长夜漫漫无心睡眠。百无聊赖之际,我卷起窗帘,端起酒杯,对影成三人,却更显形单影只。虽然已是初夏,但风中仍带着凉意。月光照过屋梁,那上头画得栩栩如生的双飞燕,似要翩翩起飞。燕子尚且成双成对,只有我啊,像嫦娥一样孤单哦。

析

此词编次于《苏轼全集合注 词集》第17首,作于熙宁七年(1074)四月。

词题为代人寄远,这人是谁?远又在何方?

初看,还以为是苏轼酒饱饭足之后,应朋友之请而帮他写的思念亲人的词呢。

实际上,这个人啊,正是他的老婆王闰之,远则是苏轼此刻所在的地方,也就是润州。

我们晓得,中国古代,虽有才女,比如班昭、王昭君、蔡文姬,但绝大多数女子,哪怕父母开明,家中财足,使她们有受教育的机会,可也就识文断字,会写自己名讳,会读几页书而已。她们所受的教育,难以达到以手写心的程度。又或者,哪怕能写,给父母无限惊喜,却也淹没在数之不尽的男人们的作品里,没能流传下来。

但女人又是有感情需要表达的呀,怎么办?

自然就有嘴替和笔替。

也就是男人们凭自己的观察甚至是想象,帮她们来写。

比如,唐朝金昌绪在《春怨》里就写到:

打起黄莺儿,莫教枝上啼。

啼时惊妾梦,不得到辽西。

短短二十字,不但写尽闺中少妇对出征在外的丈夫的思念,更显示了深刻的时代背景,从隋到唐,多少男儿浪死在辽东之地,可怜辽河边的白骨,犹是春闺梦里人啊。

扯远了,我们还是只说男女之情吧。

这首词比较浅显易懂,但我搞不懂的是,苏轼何不直接写想老婆就行了,干嘛要站在老婆的立场,帮她写一首想自己的诗呢?