这次,苏轼看走眼了

宋神宗时新旧两派你来我往的争斗,不但使得苏轼人生坎坷,同样的命运,也如一座大山,落在了叶祖洽身上。

叶祖洽是福建人,18岁即中乡试第一名解元,熙宁三年(1870),中状元,时年不过24岁。

但,为了他的名次,朝廷之中,斗争极为激烈。

王水照在《苏轼传》中写道:

当年考试,为了投合主考官的意旨,很多举子肆意批评成法,赞美新政。

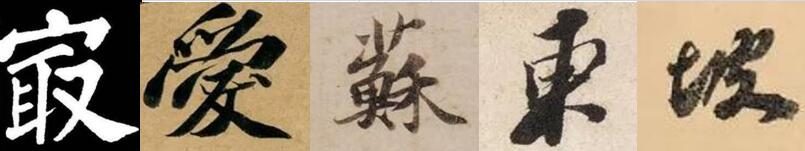

文才最好的叶祖洽,也写了:祖宗法度,苟简因循。陛下即位,当与忠智豪杰之臣合谋而鼎新之。

他的观点,得到主考官、王安石的重要助手吕惠卿120个点赞,要将他列为甲等,取为第一。

编排官苏轼等人却认为,策论本来是要考生指出当下政策的缺点,提出改进的意见,叶祖洽诋毁祖宗,谄媚时君,如此阿谀奉承之徒,怎么能够让他做第一名?开了这个口子,以后的考试,不就都是投当政者所好,只会解读政策,说好好好,没人敢提出真正的见解吗?

此事最终由皇帝裁决。殿试时,叶祖洽高中榜首,成了新科状元。

我们晓得,世上很多人,见风使舵,三姓家奴,只看上司眼色,从无自己定论,他们只会投机,哪怕前后两个宰相观点完全相反,为了自己的官位,赞美完前一个,毫无廉耻,又来赞美后一个。

那么,叶祖洽到底是个怎样的人呢?

这次,苏轼真是看走眼了。

读《宋史》叶祖洽传,我们知道,他这辈子,跟定新党了。不管皇帝谁驾崩谁登基,他只想维护王安石的新政。

为新党大将蔡确说话,不止一次两次,哪怕再一次被放逐,出知定州时,还不改其初心,仍在替蔡确申冤,惹得徽宗皇帝骂他躁妄,从此再无重用。

说起来,看完他的传记,我觉得,元人对于北宋新旧党争,似乎是站在旧党一方的,对叶祖洽的评价,是“性狠愎,喜谀附……牟利黩货”。

但这无改于他的理想是一以贯之的。

苏轼后来也知道,叶祖洽写那些文字,原来是真心话,他就是觉得大宋积贫积弱,非变法无以富国强兵,而非投当朝者所好。

因此,后来时事翻转,御史以叶祖洽考场文字,对祖宗诽谤不敬,要治他罪时,是苏轼站出来说话:

祖洽谓祖宗纪纲法度,因循苟简,愿朝廷与大臣合谋而新之。可以为议论乖谬,若谓之讪则不可。

各位,看到此处,想想如今网络上,观点不同,便恨不得想办法销了对方的号,再踩上几只大脚,对比苏轼,不觉得汗颜吗?